戦後小樽の水彩画界の発展に貢献してきた小樽水彩画会の歴史をたどる「小樽水彩画会 歴代会長の風貌」展(3月21日~4月19日)が市立小樽美術館2階展示場で開かれ、美術愛好者の目を楽しませている。1948(昭和23)年、初代会長の宮崎信吉(1896~1966)と会員10人で創立以来その活動は途絶えることなく今日まで66年の年輪を刻み、北海道美術協会(道展)はもちろんのこと日本水彩画会など中央でも活躍する人材も育ててきた。

戦後小樽の水彩画界の発展に貢献してきた小樽水彩画会の歴史をたどる「小樽水彩画会 歴代会長の風貌」展(3月21日~4月19日)が市立小樽美術館2階展示場で開かれ、美術愛好者の目を楽しませている。1948(昭和23)年、初代会長の宮崎信吉(1896~1966)と会員10人で創立以来その活動は途絶えることなく今日まで66年の年輪を刻み、北海道美術協会(道展)はもちろんのこと日本水彩画会など中央でも活躍する人材も育ててきた。

水彩画の普及や啓発、会員相互の親睦を深めるための研修、スケッチ旅行、互評会などを重ね、現在は笹川誠吉さん(79)が6代目の会長を務め、会員20人で活動を続けている。

今回の企画展は初代会長の宮崎信吉から後を継ぐ中島鉄雄(1912~1984)森田正世史(1912~1990)坂東義秋(1925~1991)山本泰夫(1921~1998)そして現在の笹川会長と6代にわたる歴代会長の画歴をたどる全作品43点を展覧した。笹川会長はもちろん健在だが、あとの5人は故人というわけで、その先人の水彩画に向けた意欲とエネルギーを偲ばせる内容となった。

展示作品は―。宮崎信吉は「婦人像」「川べりの春」「廃船のある漁村」など人物や風景、静物などをモチーフにした11点。中島鉄雄は「小樽港」「初冬(札幌)」「早春セーヌ河」「シャルトル」など7点。坂東義秋は「運河秋陽」「晩秋の街」「雪晴れの造船所Ⅱ」などの大作5点。森田正世史は「サーカス小屋」「妙見市場」「稲穂町夕景」「初冬(毛無山)」「ニセコ晩夏」「秋渓(小樽内川)」など大作、小品合わせて14点。山本泰夫は「残照」「浜の人」の大作3点。そして現会長の笹川誠吉が「石造倉庫」「運河待春A」「マテラ街景」の力作3点である。

この6人の水彩画家はいずれも道展会員に、そして日本水彩画会員に名を連ねており、本展は図らずも小樽はもちろん、ひいては道内そして中央の水彩画界の戦後の歩みを物語る内容になったと自負している。

日増しに春の陽気に包まれる市立小樽美術館2階展示場の特別展「谷口明志 インスタレーション 線の虚構」(1月10日~3月15日)は、ともすれば“難解”と片付けられそうな「現代美術」なのだが、1階の常設記念ホールの「中村善策コレクション名作選 信州」(油彩19点出品、~4月19日)と3階常設記念ホールの「幻視者 一原有徳の世界5 ミニアチュールによる版のいろいろ」(55点出品、~同)の3会場の雰囲気が奇妙に響き合うように思えて、来館者の見応え感を誘っているのではなかろうか。

小樽出身の谷口明志(道展会員)は1983年北海道教育大学在学中から道展に発表を続け、新人賞、佳作賞、会友賞の受賞歴を経て会員として活躍する道立高校教師(現在北広島高校勤務)だが、公募展のみならず、自ら組織するグループ展「Plus1」では札幌、小樽、苫小牧など道内のみならずニューヨーク、韓国ソウル、大邱、ヴェトナム・ハノイなど海外展でも頻繁に活躍している現代美術家である。今回は生まれ故郷で初めてともいえる本格的な“個展”となり、展示会場をアトリエのようにして文字どおりの最新作品の発表となった。

「インスタレーション」は「架設展示」と訳され、会場空間をキャンバスに見立てたように壁や柱、床面に合板や針金、アルミニウ線、段ボール、アスファルトフェルト、アクリル絵の具、スポットライトなどを使って作品を仕立て上げる芸術手法である。会期直前の数日は制作の様子も公開された。作品のタイトルは「線の虚構」と「線の解釈」で11点の出品。現代美術家谷口明志自身の制作意図を紹介すると―「(画布は)矩形が当たり前といった既成概念は、現代社会のさまざまな制約に似ているように思えてなりません。暗黙の“みんながこうするから…”といった無用な馴れ合いが作品の可能性を狭めているかも知れないと感じています。同じ作品であっても、置かれる環境によって見え方は変わるはずです。逆にいうと環境が変わると見せ方が変わる場合もあるのです。それが仮設的な作品であるインスタレーションを制作する理由です。展示場がキャンバス代わりと言っていいかもしれません。矩形という制約に変わる制約であり、モチベーションを生んでいます」。

板を継ぎ合わせた8本の“線”が高い天井の壁と床面に張り巡らせた円形の作品を見ていると、それを鑑賞している動く人物も作品の中に取り込まれ、作品化される不思議を体験したものだった。

1階の風景画の大家中村善策の作品は、中村が戦中戦後疎開生活を過ごした信州の風景の伝統的具象画だが、このホールから谷口明志の2階会場を経て3階の一原有徳ホールに入ると、ここは抽象版画がズラリと展示された一原ワールドの異空間が待っている。手前ミソ覚悟で言わせてもらおう。「この展覧会3点セット、見なけりゃ損々…」。

最後に期間中の「小樽雪あかりの路」開催中の2月11日、イタリアのセリエAで活躍したサッカー選手中田英寿がひょっこり展覧会場を訪れ(もちろん、お忍びで)、美術家谷口明志とも親しげに「いい展覧会だねェ。ボク現代アート好きなんですよ」と語りかけた。今や「レジェンド(伝説)」といってよい中田英寿氏は、国内はもちろん世界各地の美術館めぐりを楽しんでいるそうだ。

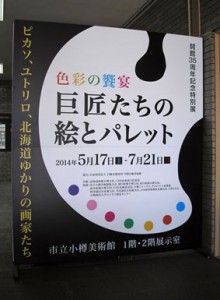

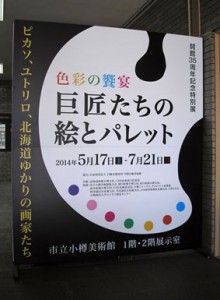

ピカソ、ユトリロから国内の大家、そして北海道ゆかりの画家たちの作品とパレットを集めた「色彩の饗宴 巨匠たちの絵とパレット」展(5月17日~7月21日)が当美術館で開かれ、来館者でにぎわっている。開館35周年を記念する特別 展として企画した展覧会である。国内外の作家の手になる油彩画を収集する笠間日動美術館(茨城県笠間市)は世界的にも珍しい画家のパレットにも着目40数年にわたって収集しており、そのコレクションは350点に上るという。今回はこれらのコレクションの中からすでに故人となった”巨匠”といわれる35人と存命の5人を合わせて40人を選び、その画家の絵画作品と制作に使われていたパレットを借り受けて特別展が実現した。

ピカソ、ユトリロから国内の大家、そして北海道ゆかりの画家たちの作品とパレットを集めた「色彩の饗宴 巨匠たちの絵とパレット」展(5月17日~7月21日)が当美術館で開かれ、来館者でにぎわっている。開館35周年を記念する特別 展として企画した展覧会である。国内外の作家の手になる油彩画を収集する笠間日動美術館(茨城県笠間市)は世界的にも珍しい画家のパレットにも着目40数年にわたって収集しており、そのコレクションは350点に上るという。今回はこれらのコレクションの中からすでに故人となった”巨匠”といわれる35人と存命の5人を合わせて40人を選び、その画家の絵画作品と制作に使われていたパレットを借り受けて特別展が実現した。

展覧会の構成は3部からなる。第1部は「北海道ゆかりの画家たち」のタイトルで、小樽出身の小寺健吉、中村善策、国松登をはじめ、片岡珠子、三雲祥之助、田中忠雄、田辺三重松、三岸節子、中谷龍一、香月泰男、渡辺祐一郎、相原求一郎、蛯子善悦と今なお活躍する松樹路人、笠井誠一ら15人の絵画とパレットが1階会場に陳列されている。大半のパレットには盛り上がった絵具のすき間部分に絵が描かれており、片岡珠子のパレットには本格的ともいえる役者絵で驚かせてくれる。三雲祥之助は女性の顔、中谷龍一は牛の群れ、田中忠雄は人物、相原求一郎は鳥という具合い。

2階会場は第2部の「日本洋画壇のきらめき」のタイトルで21人の作家が並び、第3部は「海外の巨匠たち」でパブロ・ピカソ、モーリス・ユトリロ、ラウル・デュフィ、アンリ・マチスの4人が登場する。うち、ユトリロは笠間日動美術館のパレット・コレクションの第1号、つまり着想のきっかけとなった逸品である。

日本洋画壇に登場する作家たちを記すと……。熊谷守一、梅原龍三郎、安井曽太郎、北川民次、里見勝蔵、林武、東郷青児、福沢一郎、野口弥太郎、向井潤吉、小磯良平、宮本三郎、鳥居敏文、原精一、脇田和、古沢岩美、高田誠、鴨居玲ら故人18人のほか、存命の野田弘志、絹谷幸二、田村能里子の3人と合わせて21人が会場の壁面を飾っている。

パレットの形は一般的な楕円形や長方形、大きなものから持ち運びに便利な二つ折サイズの小さなものなど様々で、素材も一般的な木製から合成樹脂や大理石、御影石、さらに硯石や使い捨ての紙製までとりどりである。パレットに描かれた絵では林武の赤富士や絹谷幸二の富士山、絵具がこんもり盛り上がった鴨居玲の巨大なパレットには自画像。大理石の野田弘志はシャレコウベ、東郷青児の女人像、福沢一郎の花と人物、向井潤吉の魚2尾など見るものを楽しませてくれる。

大半が笠間日動美術館のコレクションで、梅原龍三郎の絵具箱とイーゼル、林武の絵具箱、筆立て、水差しなども陳列されたが、市立小樽美術館収蔵の小寺健吉、国松登、田辺三重松、中谷龍一、渡辺祐一郎、中村善策、鳥居敏文の絵画7点も出品されたことも付記したい。

だれが、いつごろから言い出したものか。「文化・芸術の秋」。今秋も小樽美術館をはじめ市民会館、生涯学習プラザ、 市民センターなど4会場を舞台に「平成25年度 第64回市民文化祭」(9月26日~11月3日)が開かれ、多彩 なプログラムが繰り広げられた。当美術館会場に限って開催されたプログラムを挙げると、文化祭開幕を告げる美術市展(公募展)を皮切りに、盆栽展(同)、愛石展、小品盆栽展、書道市展(同)、小樽ユース展(同)、書遊展、山草展、合同華展、和紙ちぎり絵展、お茶会(裏千家淡交会)、菊花展(公募展)、 写真市展(同)と続く。他会場でも映画、俳句、短歌、川柳の各大会や「民謡・芸能のつどい」「小樽ウィンド・アンサンブル&フラダンス」などのイベントも組まれ、小樽市民の趣味を含めた文化度の多彩さと奥深さ、そして歴史を感じさせてくれた。

![keiji-sj16[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-sj161-226x300.jpg) さて、当美術館のこの秋のニュースを1つ。旧国鉄手宮線跡地に面 して広がる美術館・文学館前の色内広場に10月1日、愛くるしいブロンズの少女像がデビューした。小樽ロータリークラブが創立80周年を記念して寄贈となったもので、作品は小樽市在住の 彫刻家鈴木吾郎氏の手になる「少女十六歳」=写真=。多くのロータリアンや作家、市教委関係者が集まる中で1日除幕式が行われたが、その後同広場を訪れる子供たちが手を触れる姿や市民、観光客がカメラを向けるなど、人気スポットの様相だ。残念ながら 積雪を見て冬囲いの必要があり、2月の「小樽雪あかりの路」の主会場の1つとなる色内広場でのお目見えは叶わない。ただ、この広場の野外彫刻の少女像が第1号となり、2号、3号の登場を期待したい。

さて、当美術館のこの秋のニュースを1つ。旧国鉄手宮線跡地に面 して広がる美術館・文学館前の色内広場に10月1日、愛くるしいブロンズの少女像がデビューした。小樽ロータリークラブが創立80周年を記念して寄贈となったもので、作品は小樽市在住の 彫刻家鈴木吾郎氏の手になる「少女十六歳」=写真=。多くのロータリアンや作家、市教委関係者が集まる中で1日除幕式が行われたが、その後同広場を訪れる子供たちが手を触れる姿や市民、観光客がカメラを向けるなど、人気スポットの様相だ。残念ながら 積雪を見て冬囲いの必要があり、2月の「小樽雪あかりの路」の主会場の1つとなる色内広場でのお目見えは叶わない。ただ、この広場の野外彫刻の少女像が第1号となり、2号、3号の登場を期待したい。

いま開催中の今期の特別展第3弾は「北の水彩画人 白江正夫と宮川美樹」展(~2014年1月26日)である。小樽在住の 白江正夫(1927年~)と岩見沢を拠点に活動する宮川美樹(1937年~)はともに北海道美術協会(道展)日本水彩 画会 (日本水彩展)の会員として活躍する現役作家。道展、日本水彩 展を中心に制作発表、北海道を代表する水彩画家として ゆるぎない存在感を示している。日本水彩画会では白江が1987~1995年北海道支部長を務めたあと宮川が現在同職を継ぎ、 道水彩画界を索引する役割を担っている。透明と不透明を自在に操り、線による力強く簡潔な絵作りの白江と、驚異的な リアルさで細密描写に徹する宮川とは、その表現手法は好対照を見せている。今回の展示作品は道展、日水展出品作を中心に 制作年を追って白江27点、宮川26点を厳選。詩人でもある宮川は1984年発行した「宮川美樹詩画集」の原画12点も展示した。 珠玉のような詩篇と細密な原画は見逃せない。独自の制作手法と表現を模索し、安易な着彩による水彩画とは一線を画した 格調の高い絵画世界を満喫できる二人展と自負している。

また、常設の1階中村善策記念ホールでは「中村善策名作選 故郷小樽をみつめて」のタイトルで 油彩作品20点を展示している(2014年5月11日まで)。1931年制作の「冬の運河」をはじめ、中村作品には めずらしい女性の後ろ姿を描き込んだ「けむり」(1937年制作)とそのエスキースのほか、年代を追って 「小樽の祝津港」(1981年)までの風景を堪能できる。

一方、3階の一原有徳記念ホールでは中村善策記念ホールと同会期に「幻視者 一原有徳の世界4」のタイトルで石版モノタイプをはじめ亜鉛版、アルミニウム、鉄、ステンレスなどのモノタイプなど、大小とりどりの作品合わせて67点を陳列した。

それぞれ「1960年代のモノタイプ」「有機的形態・オブジェ」「腐蝕版・壁シリーズ」「大版モノタイプ」 「オブジェ」のタイトルでコーナーを設けている。一原ワールド特有の幻想空間を楽しんで欲しい。

小樽美術館のメインコレクションとなっている郷土出身の風景画家中村善策(1901~1983)の足跡をたどる中村善策記念ホール開設25周年記念特別 展「風景の躍動感 没後30年 中村善策展」(~9月16日)が開かれている。当美術館は故郷小樽に代表作の多くを集め一堂に展覧することを熱望していた中村善策の思いを受け、現在の市立小樽美術館協力会の前身である市立小樽美術館設立期成会が中心となって活動した市民運動が実り1979(昭和54)年に開設された。さらに中村善策の意思は受け継がれ没後5年を記念して当館1階部分に年間を通じて定設の記念ホールが開設されたのである。以来、開設の節目となる5年ごとに開設記念特別展を恒例化、25周年展となった。

今回の特別展は中村善策の作品群(51点)が中心なのは当然として、この作家とともに小樽美術界の黎明期を築いた作家たちの作品群を第Ⅰ部「中村善策と小樽の群像(小樽太地社)」のタイトルで1階記念ホールに展覧した。この会場には、油彩、水彩、彫刻など合わせて36点が出品された。工藤三郎(1888~1932)三浦鮮治(1895~1976)中野吾一(1897~1978)兼平英示(1898~1946)谷吉二郎(1903~1960)大月源二(1904~1971)そして中村善策の7人。この作家らは北海道美術界の”源流”ともいえる北海道美術協会(道展)の創立会員にも名を連ねており、同時期に小樽拠点の「太地社」を発足させた面々でもある。1924(大正13)年に発足した「太地社」は大月源二の発案で太陽の「太」と地球の「地」にちなんだ命名と伝えられ、その翌1925年に道展が創立されている。

工藤三郎はやはり小樽出身の長谷川昇(1886~1973)小野寺健吉(1887~1977)ら先輩を追うように東京美術学校(現東京芸術大学)に進み、1920年代にパリに遊学、エコール・ド・パリの空気にドップリ親しんだ作家であり、帰郷して小樽の後進に刺激を与えた。

2階会場は第Ⅱ部「中村善策の黄金期」のタイトルで全42点の油彩画が壁面を飾っている。地元小樽はもちろん戦中戦後の疎開先だった信州や関東周辺の風景を楽しめる。 ![keiji-nz[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-nz1.jpg)

スペインが生んだ世界的画家ジョアン・ミロから「『プロフェッサー』と敬愛された唯一の日本人」と言われたという逸話が残る詩人で美術評論家の瀧口修造(1903~1979)の業績と生涯をたどる特別展「詩人と美術 瀧口修造のシュルレアリスム展」(5月18日~6月30日)が市立小樽美術館・文学館の両館で開かれ、静かな雰囲気に包まれて美術愛好者ら来館者の目を楽しませている。この展覧会は財団法人地域創造の平成25年度公立美術館巡回展支援事業に指定・助成を受けて小樽を皮切りにこの後、萬鉄五郎記念美術館(岩手)、天童市美術館(山形)、足利市立美術館(栃木)を巡回するプランである。

瀧口修造は明治36年、富山県富山市の医師の長男(姉2人)に生まれたが、小学6年に父親が急死、青年期に母親も失う悲劇に見舞われた。両親は家代々の医師への道を望んでいたが、10代から文学や洋書に親しむ才能は慶應義塾大学に道を求めた。ところが同大入学の大正12(1923)年9月1日、関東大震災に遭遇、被災者救援などに追われ力尽きてその年の暮れ12月に小樽に嫁して住んでいた長姉を頼って来樽した。この時20歳、青春の真っ只中だった。その頃の小樽といえば日清、日露戦争を終え北の商都として黄金期へと急成長を進めていた時代で、例えば銀行の出先の数でみると札幌の10行に対し 19行と隆盛を誇っていた。さらに興味深いのは瀧口修造と小林多喜二は生まれ年は同じ。その2歳下が伊藤整である。 瀧口は大正14年春、長姉の強い助言で慶應義塾大学に復学、そのまま研究者として同大教授の生涯となるのだが、青春期の3人が当時の小樽の空気の中で街中ですれ違っていたのではないかと想像するのは楽しい。奇縁を思うのである。

大学復学後の足跡は同大に在籍する西脇順三郎との出逢い、そして西洋発祥のシュルレアリスムとの出合いとその国内への紹介、日本の現代美術への多大な影響とその功績が積み重ねられていったのだった。

今回の展覧会は、瀧口が初めて念願の訪欧を実現した昭和33(1958)年を軸に組み立てられている。この旅でパリを中心に スペイン、イタリア、ベルギーなどの各地を巡り、親交を重ねたジョアン・ミロをはじめ、アンドレ・ブルトン、サルバドール・ ダリ、マルセル・デュシャン、マックス・エルンスト、ルネ・マグリット、マン・レイらシュルレアリスムの世界を築き上げていく芸術家に直に触れることになったのだった。

彼らのオリジナル作品も含め瀧口自身の作品や著作原稿、コレクションなど多数が陳列されているが、今回展は美術館、文学館が同居するこの施設にとって格好の内容になったと感じている。付け足しのようになるが、瀧口修造の没年昭和54 (1979)年は当美術館の開館年であり、ここにも奇縁を感じている。

また、今回展の企画に当たり、貴重な収蔵品を貸与して頂いた富山県立近代美術館をはじめ慶應義塾大学アートセンター、大岡信ことば館、多摩美術大学美術館、岡崎市美術館、北海道立近代美術館、新潟市美術館、宮城県美術館、世田谷区立 世田谷文学館ほか個人コレクターを含む皆様の御協力に深く御礼申し上げます。

![keiji-ssz[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-ssz1.jpg) 市民運動の熱意が実って1979年に開館した市立小樽美術館には心ある市民らや道内外のコレクター、作家自身からの作品寄贈が絶えない。こうして集められた収蔵作品数はすでに2,700点を超える。2011、12年度はどうしたわけか寄贈が殺到、その数は150点にも上った。それらの新収蔵作品を披露する企画展「小樽美術の流れと現況」展(3月23日~5月6日)が開かれている。展示会場の規模の制約から新収蔵の全ては無理で、今回は第1弾として作品54点の展示となった。また、作家は物故者、現役を合わせて19人にのぼり、はからずも大正期から昭和、平成に至る小樽出身者または小樽ゆかりの作家たちによる小樽の美術の流れをたどる展覧となった。

市民運動の熱意が実って1979年に開館した市立小樽美術館には心ある市民らや道内外のコレクター、作家自身からの作品寄贈が絶えない。こうして集められた収蔵作品数はすでに2,700点を超える。2011、12年度はどうしたわけか寄贈が殺到、その数は150点にも上った。それらの新収蔵作品を披露する企画展「小樽美術の流れと現況」展(3月23日~5月6日)が開かれている。展示会場の規模の制約から新収蔵の全ては無理で、今回は第1弾として作品54点の展示となった。また、作家は物故者、現役を合わせて19人にのぼり、はからずも大正期から昭和、平成に至る小樽出身者または小樽ゆかりの作家たちによる小樽の美術の流れをたどる展覧となった。

今回出品された作品を制作年で見ると1920年代から2008年までほぼ90年にわたる。大正から昭和初期にかけての小樽の繁栄期に育った洋画家には 工藤三郎(1888~1932)、三浦鮮治(1895~1976)、兼平英示(1898~1946)、谷吉二郎(1902~1960)、大月源二(1904~1971)ら道展の創立にも関わった作家がいるが、彼らは道内でもいち早く絵画研究所や公募展「太地社」を開催するなど、後に“小樽派”と称され「北海道美術の源流」としても親しまれた。 絵画史に一時代を築いた「エコール・ド・パリ」期にパリ遊学を果 たし、帰国後は小樽に戻り生涯を終えた工藤三郎の作品は「巴里の下宿」「裸体」 「港の見える風景」「鰊漁場」など合わせて8点に上る。大正末から昭和初めの制作で油彩 具象の原点をしのばせてくれる。小品ながら三浦鮮治の 「蔵王の火口」、兼平英示の「三保風景」「河岸」も貴重。三浦、兼平は実の兄弟だ。大正期に上京、川端画学校に学んだ谷吉二郎は家業を継ぐため 帰樽するが絵画制作に専心、道展創立や太地社結成に参画した。今回収蔵されたのは油彩 5点で「薔薇」「帽子の婦人」「林檎とバナナ」「柿とパン」 「アイリス」の油彩具象。思想的に小林多喜二と親交のあった大月源二(小林多喜二の新聞連載小説に挿し絵を描いた)の油彩 作品も10点が披露された。「エリモの浜辺」「雪の踏切付近」など風景のほか「かぼちゃと玉 ねぎ」「雪の上のにしん」「ハタハタ」など丁寧な筆致で描かれた具象絵画は この画家の人柄をしのばせる。

札幌生まれの渋谷政雄(1900~1981)は小学生時代から三岸好太郎との交遊歴を持つ。私立北海中学(現北海高校)を経て北海道帝国大学(現北海道 大学)卒業後、樺太の製紙会社に就職するが、昭和5~8年に白日会展、同6年から独立展に4回の出品歴を持つ。同10年に小樽に転居、11年道展入選、12年会友、13年から道展会員として画歴を刻んだ。すでにある収蔵作品に今回、12年制作の油彩 「海」が新たに加わった。やはり札幌に生まれ、庁立札幌一中(現道立札幌南高校)で林竹治郎に学んだ鈴木伝(1908~1989)は昭和6年から庁立小樽高女(現道立小樽桜陽高校)の美術教師となり、 生涯同校での指導に尽くした。全道展会員、行動展会友にも名を連ねたが、残された作品の発掘は珍しく、今回は「建物(運河畔)」「卓上静物」 「小樽運河月見橋」の油彩画3点が展示された。保存状態が極めて良好だった点が注目された。

今展の目玉ともいえるのが加藤一豊(1910~2000)の油彩「裸婦」。小樽生まれの加藤は明治大学在学中から岡田三郎助に師事、中央画壇の一水会 を舞台に画歴を積み、昭和59年から一水会幹部の委員として生涯を閉じた。ベッドに横座りした裸婦像はふくよかな女体がみずみずしい、やはり同12年 制作の逸品。一水会といえば道内画壇で指導的役割を果たしてきた伊藤正(1915~1989)の油彩大作「凍瀑“層雲峡早春”」「赤い扉のある家」の 2点も同美術館の伊藤コレクションに加わった。同42年制作の「凍瀑“層雲峡早春”」の格調は高い。物故作家では宮川魏(1928~1984)の油彩 「北辺断層・」とグワッシュ「無題」2点と富樫正雄(1913~1990)の油彩 「がんしん亭さん像」「雪」2点、そして国松登(1907~1994)の戦前作 「雛鷲の像」1点も。また、現役教師として57歳の若さで早世した鵜沼人士(1956~2009)の油彩 作「A氏の像」も新たに収蔵品に仲間入りした。

現役作家の出品は5人の13点。長く道展会員だった札幌在住の木嶋良治はいずれも大作の「運河(ヴェネチア)」「雪降る日」「建物(影)」の 油彩3点。小樽出身の縁で作家からの寄贈。やはり小樽出身だが、関西方面で活躍する鶴山好一も超大作の「煉瓦の橋梁」と「廃屋」の油彩 2点を 作家寄贈で。また、道展幹部として活躍した豊島輝彦(小樽出身、札幌在住)は油彩 、水彩各2点、山田芳生(関東在住)の「男の像」「不安」油彩 2点、小樽在住の高齢女流作家中島光栄の「蝶の舞う丘」を。

![keiji-wajima[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-wajima1-300x224.jpg) 小樽ゆかりの実力派現役作家による特別展シリーズ第3弾は「疾走するストローク 輪島進一展」(10月27日~12月16日)である。小樽生まれの木嶋良治(札幌在住)の画歴をたどった「風土への賛辞 木嶋良治展」(5月26日~7月29日)に続き、小樽朝里川温泉にアトリエを構える阿部典英の平面 から立体まで多彩な作品を集めた「海への回帰 阿部典英展」(8月5日~9月17日)が開かれ、この後を受ける形で今回の輪島進一展が実現することになった。函館出身で現在も函館に住むこの作家の小樽との関わりは長い教職生活の生涯の中で1998年から2003年までの5年間を道立小樽桜陽高等学校の教壇に立った経験もあるため。指導を受けた教え子も多いというわけだ。また、この作家には小樽の手宮地域や運河風景などをモチーフにした大作もあり、小樽のマチのたたずまいに惚れ込んだという心境吐露もあって学生時代から今日に至る画業をたどる今回展開催の企画を快く引き受けて頂くことが出来た。

小樽ゆかりの実力派現役作家による特別展シリーズ第3弾は「疾走するストローク 輪島進一展」(10月27日~12月16日)である。小樽生まれの木嶋良治(札幌在住)の画歴をたどった「風土への賛辞 木嶋良治展」(5月26日~7月29日)に続き、小樽朝里川温泉にアトリエを構える阿部典英の平面 から立体まで多彩な作品を集めた「海への回帰 阿部典英展」(8月5日~9月17日)が開かれ、この後を受ける形で今回の輪島進一展が実現することになった。函館出身で現在も函館に住むこの作家の小樽との関わりは長い教職生活の生涯の中で1998年から2003年までの5年間を道立小樽桜陽高等学校の教壇に立った経験もあるため。指導を受けた教え子も多いというわけだ。また、この作家には小樽の手宮地域や運河風景などをモチーフにした大作もあり、小樽のマチのたたずまいに惚れ込んだという心境吐露もあって学生時代から今日に至る画業をたどる今回展開催の企画を快く引き受けて頂くことが出来た。

ここに本展を機に発刊された図録のあいさつ文から再録する。

――函館生まれの輪島進一は、20代半ばから独立展で華々しい受賞歴を飾り、安井賞展には4度選抜された実力画家です。連続する動きを一つの場面 の中に納める独特の表現方法は、独立展において奨励賞、50周年記念賞、新人賞、小島賞、高畠賞、独立賞などの受賞歴にあるように、高い評価を受けてきました。

北海道教育大特別教員養成課程(美術・工芸)を卒業後、現在に至るまで高校・大学で教鞭を執ってきた輪島は、自らの制作と並行して、美術鑑賞と表現活動には、認知科学の一領域としての視点が重要であると考え、独自に研究を進めました。近年は児童画などに見られる自動筆記(スクリブル)を自作に取り入れています。輪島はイメージを望んだとおりに表現できる卓越した描写力を備えているとともに「絵画とはひとつひとつ描いた時間(タッチ)が絵を形成するのだ」と考え、時間表現を作品のテーマにしてきました。1980年代は 現代人の姿を通して、消費を美徳とする経済優先の社会風潮への痛烈な批判を投げかけ、その後バレリーナのリハーサルや舞台裏に取材し、ムーブマンのある独特の美の世界を獲得しました。静止しているはずの平面 絵画に、無限に続く時の流れを描きつつ、なぜかそこに描かれる世界は、生と死の重さを背負っているように感じます。2011年の東日本大震災後、輪島はまた新たな創作を開始しようとしています。本展は洋画家輪島進一(独立展会員、全道展会員)の初期から最近作までの油彩を主に独立展出品作(30点)でたどり、その独創的な絵画世界展覧するものです。

年の瀬も間近に世の中は野田民主党政権による衆議院解散―総選挙(12月4日公示、12月16日投開票)東京都知事選(12月16日)の動きも慌ただしい政治の季節です。10党を超える異常と思われる多政党乱立の行方が注目されますが、本展の会期末は奇しくも投票当日と重なりました。この美術館内研修室も投票所に指定されており、当日の賑いが楽しみです。

![K-ABE[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/K-ABE1-224x300.jpg) 小樽市朝里川温泉にアトリエを構える美術家、阿部典英の特別展「心の原風景―海への回帰 阿部典英展」(8月4日~9月17日)は、 先に閉幕した「風土への賛辞 木嶋良治展」に続く特別展「心の原風景」シリーズのPartⅡ。小樽運河や水の都ヴェネチアの水辺風景などをモチーフに油彩タブローで静謐な世界を描き上げ見せてくれた木嶋展から展覧会場は一転。若き日の油彩画から立体、それも最近作の巨大な 「ダンナサン」「オヨメサン」シリーズなどが会場狭しと出品され、見応えのある展覧となった。

小樽市朝里川温泉にアトリエを構える美術家、阿部典英の特別展「心の原風景―海への回帰 阿部典英展」(8月4日~9月17日)は、 先に閉幕した「風土への賛辞 木嶋良治展」に続く特別展「心の原風景」シリーズのPartⅡ。小樽運河や水の都ヴェネチアの水辺風景などをモチーフに油彩タブローで静謐な世界を描き上げ見せてくれた木嶋展から展覧会場は一転。若き日の油彩画から立体、それも最近作の巨大な 「ダンナサン」「オヨメサン」シリーズなどが会場狭しと出品され、見応えのある展覧となった。

同時に出版された図録に記した一文からの再録を許してもらおう。

なに気なく身の回りに存在するモノ、素材に阿部典英の感性と思考、そしてその手にかかると、平面から立体まで多様多彩としか言いようのない作品となってしまう。破天荒な世界。その創作活動をどう表現するか。「器用な仕事」といってしまえばそれまでだが、テンエイ・ワールド を見ていると言語による表現力の貧困を痛感することになる。

この小樽展に先がけて北海道立近代美術館で開かれた「阿部典英のすべて―工作少年、イメージの深海をゆく」に触れて作家荒巻義雄は 「ブリコラージュ」(あり合わせの材料でつくる器用仕事)と受け止め、文化人類学の泰斗で構造主義者のレヴィ・ストロースの著書「野生の思考」 から引用して「未開人でも野蛮人でもない野生人の思考」と位置づけた。「パンセ・サバージュ(野生の思考)」とは、「概念からの思考ではなく、モノから発想される思考」つまり「モノ思考」が作品群となって繰り広げられるのが阿部典英の世界というわけである。

その表現に使用される素材は木材、金属、ウレタン、皮革、石片、貝がらなどなんでもござれで、その営為を個別の作品で見詰めていると製造、 製作、工作、造型、制作、創造、創作などの言語が次々に浮かんでは消えていく。作品にぐんと近寄ってみると細密な作業ぶりに驚かされることに もなる。例えばサカナの写実画はこの作家の器用ぶりを物語る典型といえようか。少年時代を過ごした後志の日本海岸のムラ島牧が今回展のタイトル「心の原風景―海への回帰」となった。

![keiji-kijima[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-kijima1-224x300.jpg) みなと街小樽に生まれ育った画家、木嶋良治の画業をたどる特別展「心の原風景―風土への賛辞 木嶋良治展」(5月26日~7月29日)は、その作品群がもたらす静謐な品格と堅牢かつ濃密な質感で会場を訪れる絵画愛好家の目を楽しませている。

みなと街小樽に生まれ育った画家、木嶋良治の画業をたどる特別展「心の原風景―風土への賛辞 木嶋良治展」(5月26日~7月29日)は、その作品群がもたらす静謐な品格と堅牢かつ濃密な質感で会場を訪れる絵画愛好家の目を楽しませている。

小樽ゆかりの現役作家に登場願うシリーズ「小樽へ結ぶ現代の風貌」の第1弾で、木嶋良治の次には8月4日から小樽の朝里川温泉にアトリエを構える美術作家阿部典英の「心の原風景―海への回帰 阿部典英展」(~9月17日)が第2弾として続く。

木嶋良治展には1974年制作の「幣舞橋」から2012年制作の最新作「雪ぐもり」まで、油彩の大作39点が壁面を飾った。さらに小展示室 にも「北浜」「紋別の海」「石狩川河口」「小樽港」などの小品10点も添えられ、所蔵の欲求を誘っているよう。

故郷小樽やオホーツク沿岸、釧路の海辺や川など北海道の風景をモチーフに描き続けてきた。その作品のなかで特に小樽運河は、大学入学前に 結核で胸を病み休学中に観察を重ね、その時代に脳裏に焼き付けた風景が制作の強い動機となっている。運河に落ちる建物の影は、鏡に映ったように美しく、年月を経てよどんだなかに繊細な美を発見したよう。

運河からやがて1970年代に至って、水と建物のある風景を描き始め、水面に映る影は水そのものの色と反射で映り込んだ建物などの両方の色が現れる。影はその時々の自身の心のあり様を反映したものか。

30歳代後半からイタリアなど長期海外取材や道東への旅を重ね、モチーフの広がりを見せ、テーマとしての「水辺に落ちる建物の影」や「雪の家並み」を描く画面は緻密に構成され一層完成度を高めていく。

画歴では、半世紀にわたる北海道美術協会(道展)への出品、個展の開催など北海道画壇の中心的存在であるだけでなく、高等学校での美術教育の先頭に立って活躍し人望を集め、それらの実績を認められて2007年札幌芸術賞を受賞している。現在は札幌市南区藤野在住。

戦後小樽の水彩画界の発展に貢献してきた小樽水彩画会の歴史をたどる「小樽水彩画会 歴代会長の風貌」展(3月21日~4月19日)が市立小樽美術館2階展示場で開かれ、美術愛好者の目を楽しませている。1948(昭和23)年、初代会長の宮崎信吉(1896~1966)と会員10人で創立以来その活動は途絶えることなく今日まで66年の年輪を刻み、北海道美術協会(道展)はもちろんのこと日本水彩画会など中央でも活躍する人材も育ててきた。

戦後小樽の水彩画界の発展に貢献してきた小樽水彩画会の歴史をたどる「小樽水彩画会 歴代会長の風貌」展(3月21日~4月19日)が市立小樽美術館2階展示場で開かれ、美術愛好者の目を楽しませている。1948(昭和23)年、初代会長の宮崎信吉(1896~1966)と会員10人で創立以来その活動は途絶えることなく今日まで66年の年輪を刻み、北海道美術協会(道展)はもちろんのこと日本水彩画会など中央でも活躍する人材も育ててきた。

![keiji-sj16[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-sj161-226x300.jpg)

![keiji-nz[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-nz1.jpg)

![keiji-ssz[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-ssz1.jpg)

![keiji-wajima[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-wajima1-300x224.jpg)

![K-ABE[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/K-ABE1-224x300.jpg)

![keiji-kijima[1]](http://otarubij-kyoryoku.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/keiji-kijima1-224x300.jpg)